Braunschweig. Wenn Frauen Opfer von männlicher Gewalt werden, ist die Rechtsprechung uneindeutig. Eine Linken-Politikern macht eine Form von Staatsversagen aus.

Wenn man einen Menschen tötet sollte es immer als Mord bestraft werden, und der Täter lebenslänglich weggesperrt. Wer zu so einer Tat fähig ist, egal aus welchen Gründen, gehört hart bestraft. Er könnte es wieder tun.

Das schreibt eine Leserin, die sich auf den Facebook-Seiten unserer Zeitung „Anne Kl“ nennt

Zu dem Thema recherchierte

Dirk Breyvogel

Die Wahrscheinlichkeit, als Frau Opfer eines Tötungsdelikts zu werden, ist in Mittel- und Südamerika höher als in allen anderen Regionen der Welt. So zählen Statistiker am Tag durchschnittlich 12 Morde an Frauen. Länder wie Brasilien, Bolivien, Peru, aber auch Mexiko haben darauf mit einer Gesetzesänderung reagiert und stufen diesen Straftatbestand gesondert ein. Aus einem Mord wurde ein „Femizid“ – eine Tötung, nur weil man eine Frau ist.

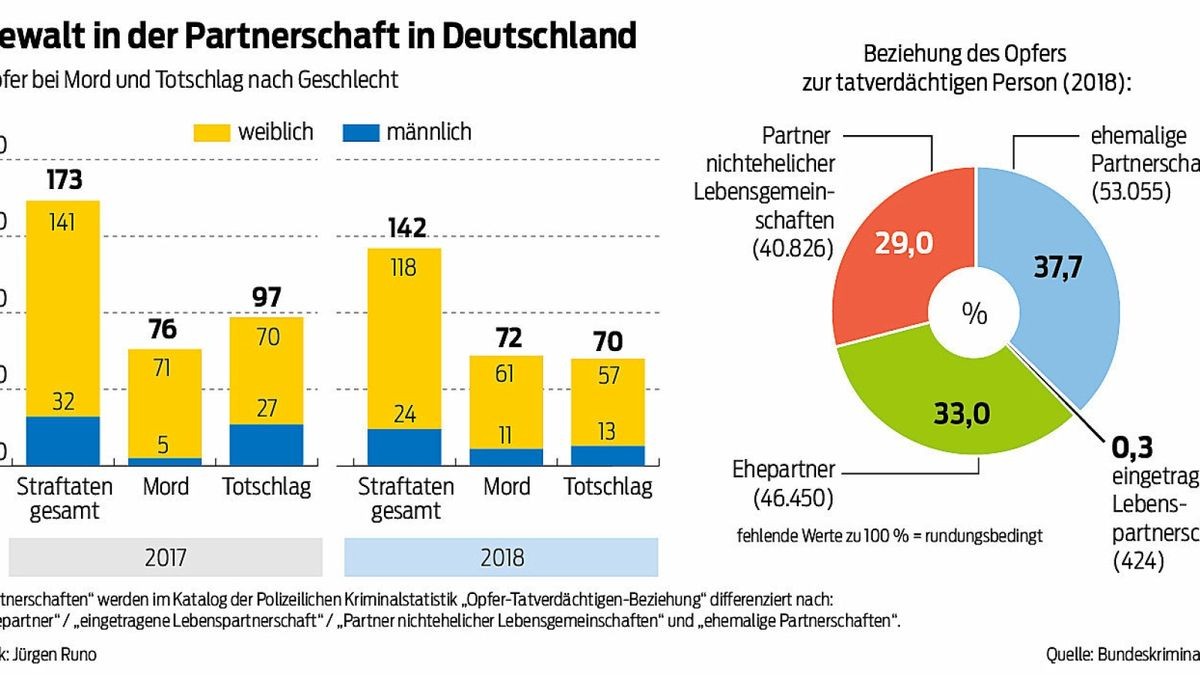

In Deutschland stirbt nach Angaben des Bundeskriminalamts jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand des Partners oder die des Ex. Täglich erfolgt ein Tötungsversuch. Für das Jahr 2018 zählt die Statistik mehr als 140.000 Opfer partnerschaftlicher Gewalt. Tendenz steigend. Etwa 80 Prozent der Opfer sind Frauen.

Die Einschätzung der Politik

Den Straftatbestand des „Femizids“ gibt es in Deutschland nicht. Für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, Cornelia Möhring, sind die Zahlen zur partnerschaftlichen Gewalt ein nicht hinnehmbarer Zustand. Sie fordert mehr Schutz für Frauen und sieht Anzeichen für ein Wegsehen der Politik und ein Versagen der juristischen Apparate.

Wenn Gewalt zu institutioneller Gewalt werde, sei das „brandgefährlich“. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Möhring: „Eifersucht oder andere Motive von Partnerschaftsgewalt werden von den meisten Gerichten nicht als ein niederer Beweggrund anerkannt, im Gegenteil, oft wird den Tätern sogar noch ein gewisses Verständnis entgegenbracht. Dabei müsste es umgekehrt sein: Eifersucht sollte nicht ein strafmildernder, sondern ein strafverschärfender Grund sein.“ Das sehe auch die von Deutschland 2017 ratifizierte Istanbul-Konvention vor. „Daher sind verpflichtende Fortbildung für Justiz und Polizei zur richtigen Anwendung der Konvention dringend erforderlich“, fordert Möhring.

Die von der Linken-Politikerin erwähnte Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats zur „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt“. Es besitzt seit 2018 den Rang eines Bundesgesetzes. Auch der Deutsche Juristinnenverband (DJB) verweist auf die Vereinbarung, wenn es bei Gewaltdelikten gegenüber Frauen um die konsequente Rechtsprechung geht. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femme geht noch einen Schritt weiter. Sie hält die Einführung des „Femizids“ als neuen Straftatbestand auch in Deutschland für sinnvoll.

Das SPD-geführte Bundesjustizministerium in Berlin erklärt auf Anfrage unserer Zeitung die im Strafgesetzbuch festgehaltene Unterscheidung zwischen Mord, Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge für ausreichend. Ein Sprecher begründet das mit der geltenden Rechtsordnung. „Soll die Tötung Hass oder Verachtung gegenüber Frauen wegen ihres Geschlechts ausdrücken, kommt schon allein deshalb eine lebenslange Freiheitsstrafe nach § 211 StGB in Betracht, wenn nämlich das Gericht zu der Überzeugung gelangt, der Täter habe damit aus „niedrigen Beweggründen“ gehandelt ((§ 211 Abs. 2 StGB).

Der Ministeriumssprecher verweist zudem auf umfangreiche gesetzliche Neuregelungen der Bundesregierung, Frauen vor gewaltsamen Übergriffen besser zu schützen. So habe das geänderte Sexualstrafrecht 2016 mit der „Nein-heißt-Nein“-Lösung den Willen des Opfers in das Zentrum des strafrechtlichen Schutzes gerückt.

Die juristische Praxis

Dass das gesetzlich nicht so eindeutig geregelt ist, wie es das Ministerium schlussfolgert, und vergleichbare Taten juristisch durchaus unterschiedlich interpretierbar sind, zeigt das Beispiel der Tötung einer 28-Jährigen in Berlin.

Die Ermittler waren sich sicher: Der Mann sah rot, als die Frau ihn verlassen wollte. Er wollte die Trennung nicht akzeptieren, stach zu, immer wieder. Die Akten gingen zur zuständigen Staatsanwaltschaft. Für bundesweite Beachtung sorgte die juristische Expertise, die folgte. So sahen die Ankläger in der Tat einen Totschlag und keinen Mord und verwiesen auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2008. Hiernach ist, wenn ein Mann eine Frau wegen einer Trennung tötet, ein niederer Beweggrund als Mordmerkmal anzuzweifeln. Zumindest dann, wenn „die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will“.

Formaljuristisch wird aus einer Tötung ein Mord, wenn dem Täter etwa Mordlust, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit oder sonstige niedere Beweggründe nachgewiesen werden können. Letztere liegen laut Gesetzbuch dann vor, wenn das Motiv der Tötung „nach allgemeiner sittlicher Würdigung auf tiefster Stufe“ steht und deshalb „besonders verachtenswert“ ist. Wenn das einzige Motiv für die Tat, die Verlustangst des Täters ist, ist das nicht zutiefst verachtenswert?

Juristinnen beklagen Unschärfe

Der DJB sieht in dem Fall ein Beispiel für fehlendes Fingerspitzengefühl. Er spricht von einem für weite Teile der Justiz höchst umstrittenen Urteil sowie einem „befremdlichen Verständnis für die Täter“. In einer Stellungnahme erklärt der Verband, die sogenannte Trennungstötung als einen Standardfall – also als die Regel und nicht die Ausnahme. Sie sollte daher auch im öffentlichen Diskurs so benannt werden und nicht durch Begriffe wie „Beziehungstat“, „Eifersuchts- oder Familiendrama“ aufgeweicht werden. Diese seien Ausdruck einer „unangebrachten apologetischen Haltung“, die die Tat relativieren und dem Opfer eine Art von Mitschuld geben würden.

Betrachte man andere Urteile, manifestiere sich eine gewisse juristische Unschärfe. So werde die Motivation, der Ex-Partnerin kein eigenständiges Leben zuzugestehen, im Rechtsdiskurs uneinheitlich bewertet. „Sogenannte Ehrenmorde von türkisch- oder arabischstämmigen Tätern werden inzwischen durchgängig als Mord aus niedrigen Beweggründen bestraft, einen kulturellen Bonus gebe es nicht, sondern eher eine bedenkliche Verkürzung der Prüfung des Mordmerkmals“, erklärt der Verband. Einen Straftatbestand des Femizids fordern die Juristinnen aber nicht explizit. Das Problem bei der Differenzierung zwischen Totschlag und Mord liege in der „Auslegung und Anwendung des bestehenden Rechts“.

Der niedersächsische Richterbund sieht den Reformbedarf beim Strafrecht und begründet es mit der gegenwärtigen „Struktur der Tötungsdelikte“. Viele Mordmerkmale seien zu ambivalent und zu unbestimmt, wie etwa der Begriff der „niedrigen Beweggründe“. „Dies hat zu einer ausufernden Rechtsprechung zu diesen Fragen geführt“, sagt Frank Bornemann, selbst Richter am Oberlandesgericht in Celle. Man müsse sich der umfassenderen Form des Tötungsdelikts, das sich nicht auf einzelne Problembereiche, etwa dem des Femizids beschränkt, stellen. Das „individuell verwirklichte Tatunrecht“ müsse ohne die Verwendung von Schablonen, wie bei den gegenwärtig geltenden Mordmerkmalen, bewertet werden. Diese sehr differenzierende Herangehensweise ist das Gegenteil von dem, was die Leserin fordert. Mord sei eben nicht gleich Mord, so der Richterbund.

Die Sicht der Opferschützer

Der Weiße Ring betreut Gewaltopfer und begleitet sie auch zu Prozessen. Rainer Bruckert, Vorsitzender des Verbandes in Niedersachsen, hält nichts von pauschalen Vorwürfen, die Justiz berücksichtige den Opferschutz zu wenig. „Jedes Urteil ist das Ergebnis einer Analyse der Gesamtsituation“, sagt er. Und so könne es durchaus sein, dass „krankhafte Eifersucht“ als Grundlage einer psychischen Erkrankung in das Urteil strafmildernd einfließt. Für diese richterliche Bewertung gebe es schließlich die Expertise unabhängiger Gutachter.

Bruckert weist aber daraufhin, dass für viele Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, die Höhe des Strafmaßes nicht so ents}cheidend sei. „Die wollen, dass das sanktioniert wird. Sie wollen ein Urteil, um selbst mit der Tat abschließen zu können. Wie hoch das Urteil ausfällt, ist oft zweitrangig.“

Ausgesprochene Bewährungsstrafen würden jedoch oft als Niederlage empfunden. „Oft höre ich dann von Frauen den Satz: ,Der soll auch mal leiden. Stattdessen geht der jetzt wieder grinsend durch die Gegend, und ich bin immer noch gefangen’“, schildert Bruckert seine Erfahrungen. Die allermeisten Taten seien Beziehungstaten, die im direkten Umfeld passierten. Und der Großteil spiele sich in sozial schwachen Milieus ab. „Die meisten Opfer haben Angst, den Täter auf der Straße wieder zu sehen. Deshalb versuchen wir als Weißer Ring dafür zu sorgen, dass ein Ortswechsel an finanziellen Möglichkeiten nicht scheitert.“ Mit einem Umzug erhöhte sich die Chance eines „echten Neustarts“.

Der Weiße Ring hält es jedoch für erforderlich, mehr Geld in die Präventionsarbeit zu stecken. Partnerschaftliche Gewalt, die im schlimmsten Fall tödlich endet, bekäme man nur in den Griff, wenn man sich stärker der zumeist männlichen Täter annehme. „Wer erkennt, dass er Probleme hat und wer freiwillig an Anti-Aggressionsprogrammen teilnimmt, dem sollte das positiv beim Strafmaß angerechnet werden. Wer sich allerdings verweigert, dem sollten erhebliche Sanktionen drohen.“

Für Bruckert ist die Rechnung denkbar einfach: „Einmal weniger zuschlagen, heißt am Ende des Tages auch ein Opfer weniger.“